2025.11.10

CG動画の制作フローを解説!押さえておきたいポイントからCG映像制作事例まで紹介

CG動画は、実写では表現が難しい映像表現を可能にする技術です。たとえば製品の内部構造や目に見えない現象をわかりやすく可視化したり、独自のブランド世界観を構築したりと、幅広い用途に活用できます。近年では、企業プロモーションやブランディング活動において、他社との差別化を図るための重要な手段として、そのニーズがますます高まっています。

本記事では、CG動画の基本的な種類や制作手法から、具体的な活用シーン、メリット・デメリット、さらに実際の事例までを網羅的に解説します。

製品PRや展示会、企業ブランディングなどで効果的な映像制作を検討している企業担当者の方は、ぜひCG動画制作の参考にしてください。

目次

CG動画とは?

「CG動画」とは、コンピューターで画像や映像を生成する技術「Computer Graphics(コンピューター・グラフィックス)」を用いて作成された動画のことです。実写では撮影が難しい製品の内部構造や、まだ形になっていない建築物の完成イメージ、あるいは非現実的な世界観などを、映像として自由に表現できるのが特徴です。

CG動画の主な種類

CGは、以下の2種類に大別されます。

- 2DCG

- 3DCG

それぞれの概要を解説します。

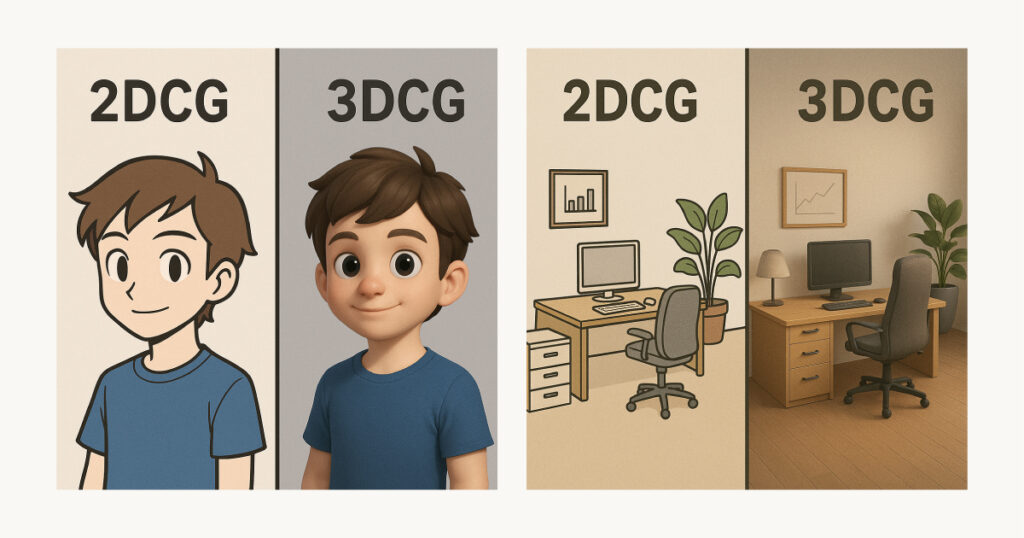

2DCG

「2DCG」とは、コンピューター上で作成したイラストや図形などを平面的な状態で動かして映像を制作する技術のことです。従来の手描きアニメーションに近いスタイルが特徴で、親しみやすさを演出できます。

キャラクターを動かすアニメーションや、図解でわかりやすく説明するインフォグラフィック動画などで用いられます。

3DCG

「3DCG」とは、コンピューター上の仮想空間に立体的なモデルを配置し、カメラアングルや光の当たり方を調整しながら映像を作る技術です。物体やキャラクターの形状、質感、光の当たり方などを細かく調整できるため、現実と見まがうほどリアルな映像や、迫力のあるシーンを作り出せます。

製品のプロモーション動画や建築物の完成予想図、ゲームや映画の映像制作など、幅広い分野で活用されています。

CG動画の制作に活用できる手法・技術

CG動画の制作では、表現の幅を広げるために、以下のような専門的な手法や技術が用いられることがあります。

- VFX

- クロマキー

- モーションキャプチャ

それぞれの概要を解説します。

VFX

「VFX」とは、実写映像にCGなどを合成し、現実にはない光景を作り出す視覚効果技術「Visual Effects(ビジュアル・エフェクツ)」のことです。CGはあくまでコンピューター内で生成された映像素材そのものを指しますが、VFXはそのCG素材を実写映像と組み合わせて使用します。これにより、現実の撮影では再現が難しいシーンをリアルに表現することが可能です。

クロマキー

「クロマキー」とは、特定の色の成分をキー(手がかり)にして、映像の一部を透明にし、そこに別の映像を合成する技術です。一般的には、被写体の背景に緑色や青色のスクリーンを設置して撮影し、編集時にその色だけを透過させて、背景に天気図や別の風景などをはめ込みます。動画編集やVFXでは欠かせない基本技術です。

モーションキャプチャ

「モーションキャプチャ」とは、実際の人間や物体の動きをセンサーなどで読み取り、デジタルデータとして記録する技術です。記録したデータをCGキャラクターに反映させることで、リアルで滑らかなCGアニメーションを再現できます。

CG動画の主な活用シーン

CG動画は、ビジネスのさまざまな場面で効果を発揮します。ここでは、代表的な活用シーンとして以下の4つを紹介します。

- 製品・事業プロモーション動画

- 建築・製品シミュレーション映像

- 会社紹介・ブランディング動画

- 展示会・イベント集客動画

それぞれのシーンで、CG動画がどのように役立つのかを解説します。なお、実際の制作事例については後半で紹介しますので、あわせてご参考ください。

製品・事業プロモーション動画

製品や事業のプロモーションにおいても、CG動画は有効です。実写では撮影できない機械の内部構造や、目に見えない空気や熱の流れなどをCGで可視化することで、製品の特長や技術の仕組みを直感的に伝えられます。また、サービス内容や事業の全体像といった無形の価値も、CGを活用すれば抽象的なコンセプトをビジュアル化でき、見る人に強い印象を与えられます。

建築・製品シミュレーション映像

まだ実物が存在しない建築物や開発中の製品の完成イメージを、リアルなシミュレーション映像として可視化できるのもCG動画の強みです。

建築分野では、完成前の建物を3DCGで表現することで設計段階から完成後の姿を共有でき、販売促進にも活用できます。

また製品分野でも、試作前にCG動画で完成形を提示すれば、商談やプレゼンが円滑になり、取引先や投資家の理解促進、資金調達にもつながります。

会社紹介・ブランディング動画

会社紹介やブランディングの分野でも、CG動画は効果的に活用できます。実写映像にCGを組み合わせることで、企業の先進性や技術力をスタイリッシュに表現したり、独自ブランドの世界観を映像で具現化したりすることが可能です。これにより、企業のビジョンや魅力を強く印象づけられ、採用活動や投資家へのPRにも活用できます。

展示会・イベント集客動画

多くの企業が出展する展示会やイベント会場では、来場者の注意を引きつけ、自社ブースへ誘導するためのアイキャッチとなるコンテンツが重要です。動きや迫力のあるCG動画は、来場者の興味を惹き、ブースへの誘導に効果的です。

さらに、製品の内部構造や仕組みを映像で表現することで、言葉だけでは伝わりにくい強みをわかりやすくアピールし、集客効果を高められます。

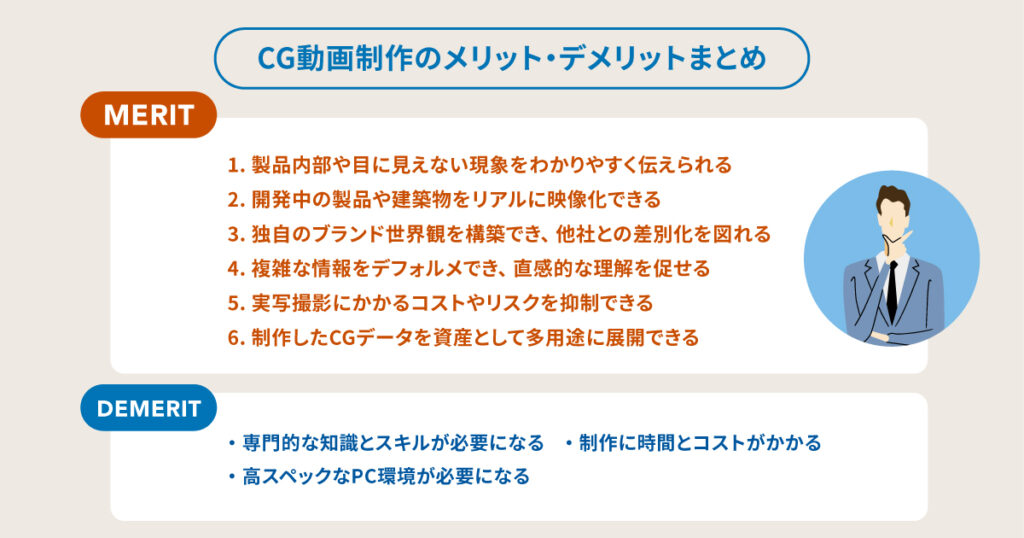

CG動画を制作する6つのメリット

CG動画を制作することで、企業は以下のようなメリットを得られます。

- 製品内部や目に見えない現象をわかりやすく伝えられる

- 開発中の製品や建築物をリアルに映像化できる

- 独自のブランド世界観を構築でき、他社との差別化を図れる

- 複雑な情報をデフォルメでき、直感的な理解を促せる

- 実写撮影にかかるコストやリスクを抑制できる

- 制作したCGデータを資産として多用途に展開できる

それぞれのメリットについて、詳しく見ていきましょう。

1. 製品内部や目に見えない現象をわかりやすく伝えられる

CG動画を制作する大きなメリットは、実写では撮影不可能な対象を映像で表現できることです。多くの製品やサービスは、その価値が内部構造や目に見えない技術によって支えられています。しかし、写真や文章だけでは伝えきれない情報も多く存在します。

CG動画を活用すれば、機械内部の動きや部品の連携、さらには電波・熱・気流・化学反応といった目に見えない現象を、わかりやすく可視化できます。

これにより、顧客やユーザーの理解が深まり、製品や技術への信頼感の向上にもつながります。

2. 開発中の製品や建築物をリアルに映像化できる

まだ実物が存在しないものを、あたかも実在するかのようにリアルな映像として表現できる点も、CG動画のメリットです。製品の企画・開発段階や、建築物の設計段階では、完成イメージを関係者間で共有することが重要になります。

CG動画を活用すれば、開発中の製品の完成イメージや、建設予定の建築物の外観・内観をリアルに表現できます。そのため、投資家へのプレゼンテーション、発売前のティザー広告、クラウドファンディングなどでマーケティング効果を高められます。

3. 独自のブランド世界観を構築でき、他社との差別化を図れる

多くの業界で商品やサービスがコモディティ化し、機能や価格といったスペックだけでは差別化が難しくなっています。こうした状況では、顧客に「このブランドが好きだから」と感じてもらう情緒的な価値の訴求が重要です。

CG動画であれば、物理的な制約を受けることなく、企業が理想とするブランドイメージや先進的な世界観を自由に表現できます。実写では難しい非現実的な空間や演出も可能なため、自社らしさを際立たせ、ブランドの世界観を強く印象づけることができます。結果として、競合との差別化につながり、ブランドロイヤリティも向上します。

4. 複雑な情報をデフォルメでき、直感的な理解を促せる

製品構造やサービスの仕組みをそのまま映像化すると、情報が多すぎて要点が伝わりにくくなることがあります。視聴者に正しく理解してもらうには、情報を整理し、シンプルに伝える工夫が重要です。

CG動画では、重要な部分を強調表示したり、不要な部分を半透明にして省略するなど、表現を自在にコントロールできます。その結果、視聴者は注目すべきポイントを直感的に理解でき、マニュアル動画や教育コンテンツなどでも学習効果を高めやすくなります。

5. 実写撮影にかかるコストやリスクを抑制できる

映像制作において、実写撮影にはさまざまなコストやリスクが伴います。たとえば、海外でのロケーション撮影や大型スタジオセットの設営には多額の費用がかかります。また、天候に左右される屋外撮影や、危険が伴う場所での撮影は、スケジュール遅延や安全面でのリスクも高まります。

これらをCGアニメーションや3DCG映像で代替することで、実写よりもコストを抑え、安全に映像制作を進められます。

6. 制作したCGデータを資産として多用途に展開できる

一度制作したCGデータは、動画編集だけにとどまらず、Webサイトや広告、パンフレット、営業資料など幅広い用途に再利用できます。

たとえば、動画用に作成した製品のCGモデルを、オンラインショップの商品画像やSNS用の広告素材にも展開できます。

さらに、製品のカラーバリエーション追加やデザイン変更にも柔軟に対応可能です。ゼロから作り直す必要がないため、短期間・低コストで更新できます。

このように、長期的な視点で見ると、CG動画はマーケティング資産として費用対効果が高い点も大きな魅力です。

CG動画制作のデメリットと注意点

CG動画の制作には多くのメリットがある一方で、以下のようなデメリットや注意点も存在します。

- 専門的な知識とスキルが必要になる

- 制作に時間とコストがかかる

- 高スペックなPC環境が必要になる

ここでは、CG動画を制作するうえで押さえておきたい3つのポイントを解説します。

専門的な知識とスキルが必要になる

CG動画の制作には、一般的なデザインや映像制作の知識だけでなく、CG特有の高度な専門スキルが求められます。

代表的な工程には以下のようなものがあります。

- モデリング:立体的な形状を作成する工程

- マテリアル設定:質感や色、光の反射などを調整する工程

- レンダリング:完成映像を出力する工程

これらの工程は、専用のCG制作ソフトを使いこなす高度な技術が必要です。そのため、社内で高品質な動画をゼロから制作するのはハードルが高く、経験豊富なクリエイターや外部パートナーとの連携が重要になります。

制作に時間とコストがかかる

CG動画は、企画から完成まで多くの工程があり、実写映像より制作期間が長くなる傾向にあります。とくに高品質な映像を目指す場合、モデリングやアニメーションなど各工程に時間がかかり、修正や調整を重ねることでさらにスケジュールが延びやすくなります。

制作期間が長くなれば、その分人件費や制作費も増加します。そのため、初期段階で目的と方向性を明確に定義しておくことが、無駄な工数やコストを抑えるポイントです。CG動画を検討する際は、スケジュールと予算を十分に確保し、計画的に進行しましょう。

高スペックなPC環境が必要になる

CG制作ソフトは、大量のデータを高速かつ安定して処理する必要があるため、高性能なPC環境が不可欠です。

具体的には、高速処理が可能なCPUやパワフルなグラフィックボード、大容量メモリ、そして十分なストレージ容量などが求められます。こうした性能が不足していると、作業中に処理速度が遅くなったり、ソフトがフリーズしたりするリスクが高まります。

これからCG制作を始める場合は、PC本体だけでなく周辺機器やソフトウェアライセンスも含めた初期投資を考慮しなければなりません。こうした負担を踏まえると、社内で環境を整えるよりも、専門の制作会社に外注依頼する方が効率的なケースも多く見られます。

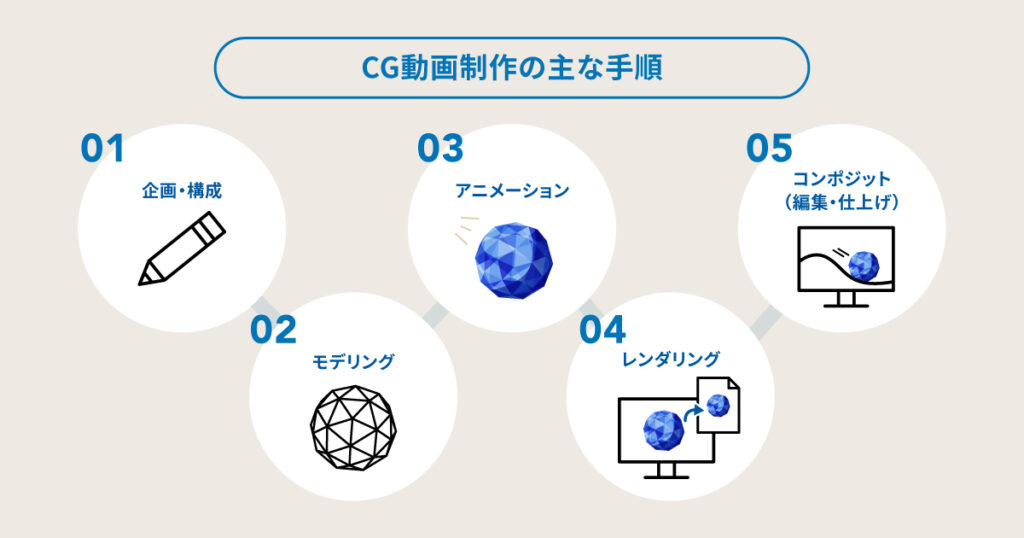

CG動画の作り方

CG動画の制作は、専門的な知識と技術を要する複数の工程を経て行われます。ここでは、CG動画が完成するまでの主な5つの手順を解説します。

- 企画・構成

- モデリング

- アニメーション

- レンダリング

- コンポジット(編集・仕上げ)

それぞれの工程で行うことを具体的に見ていきましょう。

1. 企画・構成

まずは、どのようなCG動画を制作するのか、その目的とターゲットを明確にする企画から始めます。何を伝えたいのか、誰に届けたいのかをはっきりさせることで、制作の方向性がぶれにくくなります。

企画の方向性が固まったら、動画全体の流れを示す構成案やシナリオを作成します。テキストだけでなく簡単な絵コンテを用いると、各シーンのイメージが具体化され、関係者間での完成イメージの共有がスムーズになります。

とくにCG動画は表現の幅が広いため、初期段階でビジュアルの方向性をすり合わせておくことが、後工程での修正コストを抑えるポイントです。

2. モデリング

企画・構成が固まったら、CGの素材制作に入ります。最初の工程が「モデリング」です。モデリングとは、設計図やデザイン画をもとに、動画に登場するキャラクターや商品、背景といった対象物を、3DCGソフト上で立体的に形成する作業です。

モデリングでは、対象物をポリゴンと呼ばれる細かい面の集合体で作成します。ポリゴン数が多いほど滑らかでリアルになりますが、データが重くなり処理時間も増えるため、品質と効率のバランスを意識した設計が重要です。完成した3Dモデルはアニメーション設定や質感調整など後工程の基礎となり、映像のリアルさを左右する重要な要素となります。

3. アニメーション

モデリングで作成した3Dモデルに動きをつける工程が「アニメーション」です。この工程は、主に以下の3つの作業で構成されます。

- レイアウト:モデルをシーン内に配置し、構図やカメラアングルを決める

- リギング:モデルに骨格(ボーン)を設定して動きの基盤を作る

- スキニング:骨格とモデルの表面を連動させ、滑らかな動きを実現する調整

これらを組み合わせることで、キャラクターが歩く、製品が変形する、機械が動くといったリアルで説得力のある動きを表現できます。

4. レンダリング

アニメーションの設定が完了したら、映像をよりリアルに見せるための仕上げの工程に進みます。

まず、シーン内に光源を配置し、光の当たり方や影の落ち方を調整する「ライティング」を行います。ライティング次第で、映像の雰囲気や質感が大きく変わり、リアルさや説得力が大幅に向上します。

次に、CGソフト上で構築したデータを一枚の画像や動画ファイルとして書き出す「レンダリング」を実行します。これはコンピューターが膨大な計算を行うため、制作工程の中でもとくに時間を要する作業となります。

高解像度や複雑なシーンでは、数時間から数日かかることもあり、制作スケジュールに大きな影響を与える重要工程となります。

5. コンポジット(編集・仕上げ)

レンダリングで出力された素材を一本の完成映像に仕上げる工程が「コンポジット」です。この工程では、CG映像に実写映像やVFXエフェクト(光や煙など)を合成し、BGMやナレーションを追加して映像を仕上げます。

さらに、映像全体の色味を整えるカラーコレクションを行い、完成度を高めます。ここでの調整次第で、映像の世界観やクオリティが大きく変わるため、細部まで丁寧な作業が求められます。最終チェックで問題がなければ、CG動画が完成となります。

CG動画制作にかかる費用の目安

CG動画の制作費用は、動画のクオリティや長さ、制作内容によって大きく変動します。ここでは、費用の相場と主な内訳を解説します。予算を検討する際の参考資料としてお役立てください。

費用相場

CG動画の制作費用は、大きく「CG自体の制作費用」と「映像・動画の制作費用」の2つで構成されます。

| CG制作費用 | 3Dモデル作成や質感設定、アニメーション制作費など 簡易な構成であれば10万円前後~ リアルな表現を求める場合は30万~100万円程度 |

| 映像・動画の制作費用 | 企画構成、動画編集、BGM・ナレーション追加など 50万円前後~、内容や尺によっては100万円以上になるケースも |

CG制作費用は、3Dモデルの作成や質感設定、アニメーション制作などにかかる費用です。簡易な構成であれば10万円前後から制作可能ですが、製品や建築物などのリアルな表現を求める場合は、30万~100万円程度が目安となります。

一方、企画構成や動画編集、BGM・ナレーションの追加など、一本の完成映像として仕上げる工程にかかる費用は、50万円前後から始まり、内容や尺によっては100万円以上になるケースもあります。

その他、光や煙といった特殊効果(エフェクト)の追加や、カット数の増加など、オプションとして追加費用が発生する場合もあります。

こうしたオプションを追加すると費用は高くなりますが、その分映像の品質も向上するため、製品プロモーションなどにおける訴求力を格段に高められます。

料金の内訳

CG動画制作の費用は、主に以下の工程ごとの作業費で構成されます。

- 企画構成費

- ディレクション費

- モデリング費

- アニメーション設定費

- レンダリング費

- 編集・BGM・ナレーション費

動画の尺が長い場合や、登場するモデルの数が多い場合は、それだけ制作工数が増えるため費用も高額になりがちです。こうした費用は、個別に積み上げて見積もる場合もあれば、「PR動画制作プラン」などパッケージ料金として提示されるケースも一般的です。

CG動画の活用事例5選

CG動画の活用事例をご紹介するので、CG動画の表現力・訴求力の高さを理解するうえでご参考にしてください。

1. 工業製品のプロモーション動画(株式会社サタケ様)

株式会社サタケ様の事例は、工業製品である「光選別機」のプロモーション動画をCGで制作したものです。この動画では、外から見えない製品内部の選別の仕組みを3DCGでわかりやすく伝えています。

フルカラーカメラによる検知からエア噴射で除去するまでの一連の工程をあらゆるアングルから見せることで、製品の改良されたポイントやメリットなどを直感的に理解してもらえる動画となっています。

参考:【CG動画・3DCG動画】製品紹介のCG映像制作_株式会社サタケ様

2. 会社紹介動画(株式会社ジェー・ピー・シー)

株式会社ジェー・ピー・シーの会社紹介動画は、CGやアニメーションを駆使して企業の理念や想いを情緒的に表現した事例です。

この動画では、グリーンバックで撮影した実写映像に、手書き風のイラストや温かみのあるCGなどを合成することで、奥行きのある独自の世界観を作り上げています。単にサービスを紹介するだけでなく、「すくすく育て」や「やはり、書きたい。」といった情緒的なメッセージを映像と組み合わせることで、企業の姿勢や価値観を視聴者に深く印象付けられています。

参考:【CG映像・3DCG動画】背景CGを活用した会社紹介動画制作_株式会社ジェー・ピー・シー

3. 展示会用の企業プロモーション動画 (株式会社タダノ様)

クレーン車メーカー、株式会社タダノ様の展示会用PR動画です。海外パートナー募集に向け、自社の先進技術をアピールするために制作されました。

動画内では、躍動感のあるタイポグラフィ(文字アニメーション)で視聴者の視線を引きつけたり、精密な製品CGでクレーンの複雑な動作をシミュレーションしてみせたりしています。また、イラストアニメーションを用いて技術の特長を視覚的にわかりやすく解説することで、言語に頼らずとも性能を直感的に理解できるよう工夫されています。

参考:【CG映像・3DCG動画】展示会用の企業プロモーション動画制作_株式会社タダノ様

4. 新技術のプロモーション動画(京セラ株式会社様)

京セラ株式会社様の新技術を紹介するプロモーション動画は、CGを活用して目に見えない技術の優位性をわかりやすく伝えている事例です。

この動画では、肉眼では確認できない製品の「コーティング層」の構造や、他社製品との性能差をCGで図解しています。また、実際の加工シーンである実写映像と具体的な数値をグラフで示すCGアニメーションを組み合わせることで、視聴者が直感的に製品の特長を理解できるよう工夫されています。

参考:【CG映像・3DCG動画】新技術PR映像用のCGアニメーション制作_京セラ株式会社様

5. アイウェア商品のプロモーション動画(株式会社サンリーブ様)

株式会社サンリーブ様のアイウェア商品を紹介するこの動画は、CGを用いて製品の機能美と高級感を巧みに表現している事例です。

製品の特長であるワイヤー構造のフレームが持つ、しなやかな弾力性や耐久性をCGアニメーションで緻密に再現。実写では伝えきれない素材の質感をクローズアップで見せることで、最上級のかけ心地を視聴者に直感的に伝えています。また、モノクロを基調としたシックな色調と洗練されたフォントも、製品の気品あるブランドイメージを効果的に高めています。

参考:【CG映像・3DCG動画】アイウェア商品のプロモーション映像制作_株式会社サンリーブ様

ハイクオリティなCG動画を制作するための5つのポイント

クオリティの高いCG動画を制作するためには、技術力だけでなく、戦略的な視点も重要です。ここでは、視聴者の心を掴むCG動画を制作するための5つのポイントを解説します。

- ターゲットと動画の目的を明確にする

- リアルな質感を追求する(ライティング・テクスチャ)

- 物理法則を意識した自然な動きを表現する

- ストーリー性を持たせる

- 使用環境・媒体を意識する

これらのポイントを押さえることで、動画の完成度と訴求力を高められます。

1.ターゲットと動画の目的を明確にする

ハイクオリティなCG動画を制作するためには、まず「誰に、何を伝えて、どのような行動を促したいのか」という目的とターゲットを明確にすることが重要です。たとえば、新製品の技術的な優位性を技術者に伝えたいのか、企業の先進的なイメージを投資家にアピールしたいのかによって、構成や映像表現は大きく変わります。

目的が曖昧なままでは、メッセージがぼやけてしまい、動画の効果が半減します。初期段階でしっかりと目的を定義し、絵コンテや構成案を用いて共有することが重要です。

2.リアルな質感を追求する(ライティング・テクスチャ)

CG映像のリアリティは、質感表現によって大きく左右されます。光の当たり方や反射を調整する「ライティング」や、表面の模様や凹凸を設定する「テクスチャ」を細部まで作り込むことで、CGとは思えないほどの現実感を表現できます。

たとえば、自動車のボディに映り込む風景、金属特有の光沢、布の柔らかさなどをリアルに再現することで、製品や空間の魅力を直感的に伝えられます。これらの表現力が、CG動画のクオリティを高めるポイントになります。

3.物理法則を意識した自然な動きを表現する

CGで作成したオブジェクトにアニメーションを付ける際は、重力や慣性といった物理法則を意識することが大切です。物体の重さや素材の硬さに応じた自然な動きを表現することで、映像に説得力が生まれます。

たとえば、重い鉄球がゆっくりと落下する動きや、紙が風に舞う様子など、現実世界の法則に沿ったアニメーションは、視聴者に違和感を与えません。一方で、不自然な動きは世界観を壊すリスクがあり、映像への没入感を損なうため注意が必要です。

4.ストーリー性を持たせる

どれだけ高品質なCG映像でも、単なる映像の羅列では視聴者の印象に残りづらいです。先述の事例のように、ストーリー性を持たせることで、視聴者の感情移入を促し、伝えたいメッセージをより深く印象付けられます。

とくに製品紹介や企業PR動画では、「課題提示→解決→未来像提示」という構成が効果的です。たとえば、「現場での作業効率が低い」という課題を示し、「自社製品で効率化が実現できる」ことを描き、最後に「現場がスムーズに回る理想的な未来」を示すことで、製品価値を自分ごととして捉えてもらいやすくなります。

5.使用環境・媒体を意識する

CG動画は、展示会の大型モニター、Webサイト、YouTube、SNS広告など、使用媒体や画面解像度によって求められる仕様が異なります。

そのため、企画段階で使用シーンを想定し、解像度・尺・アスペクト比を決定しておくことが重要です。

たとえば、スマートフォンで視聴されるSNS動画では、縦型画面に合わせて構成を工夫し、テロップを大きく配置して見やすさを意識する必要があります。こうした設計を後から変更すると、追加の工数やコストが発生するリスクもあるため、最初に使用環境を明確に定義しておきましょう。

CG動画制作は内製と外注どちらが良い?

CG動画を制作するにあたり、内製と外注のどちらを選ぶべきか悩む方もいるでしょう。ここでは、それぞれの方法がどのようなケースに向いているかを解説します。

- 内製が向いている場合

- 外注が向いている場合

それぞれのメリット・デメリットを理解し、自社の状況に合わせて判断しましょう。

内製が向いている場合

社内にCG制作のノウハウを持つ人材がいる、もしくは高スペックPCや専用ソフトウェアがすでに揃っている場合は、内製を検討する価値があります。とくに頻繁にCG動画の制作を行う企業や、機密情報を外部に出せないプロジェクトには適しています。

内製のメリットは、制作会社とのやり取りが不要なため、修正をスピーディーに対応できる点です。また、外注コストを抑えられ、さらに自社に制作ノウハウを蓄積できるという利点もあります。

一方で、専門人材の確保や育成には時間とコストがかかり、高価な機材やソフトウェアへの初期投資も必要となります。くわえて、最終的なクオリティが担当者のスキルに依存するため、作品の品質が安定しにくいという課題も抱えています。

このように、内製はコスト削減やスピード感を重視する企業に向いていますが、クオリティの担保やリソース確保が大きな課題となるため、長期的な視点で判断することが重要です。

外注が向いている場合

社内に専門知識を持つ人材や設備がない場合は、プロの映像制作会社に依頼するのが現実的な選択肢です。外注は初期投資を抑えながら、短期間で高品質な映像を制作したいときに適しています。

外注のメリットは、経験豊富な専門家によるハイクオリティなCG動画制作が期待できることです。さらに、最新の制作技術や専門的なノウハウを活用でき、制作業務を任せられるため、社内のリソースを本来のコア業務に集中させられます。

ただし、外注コストが発生する点は避けられません。また、制作会社とのイメージ共有が不十分だと、仕上がりが意図と異なる可能性もあります。

そのため、外注を成功させるには、制作事例や得意分野を事前に確認し、初期段階で目的や完成イメージをしっかり共有することが不可欠です。くわえて、スムーズにやり取りができる制作会社を選ぶことが、プロジェクト成功への近道となります。

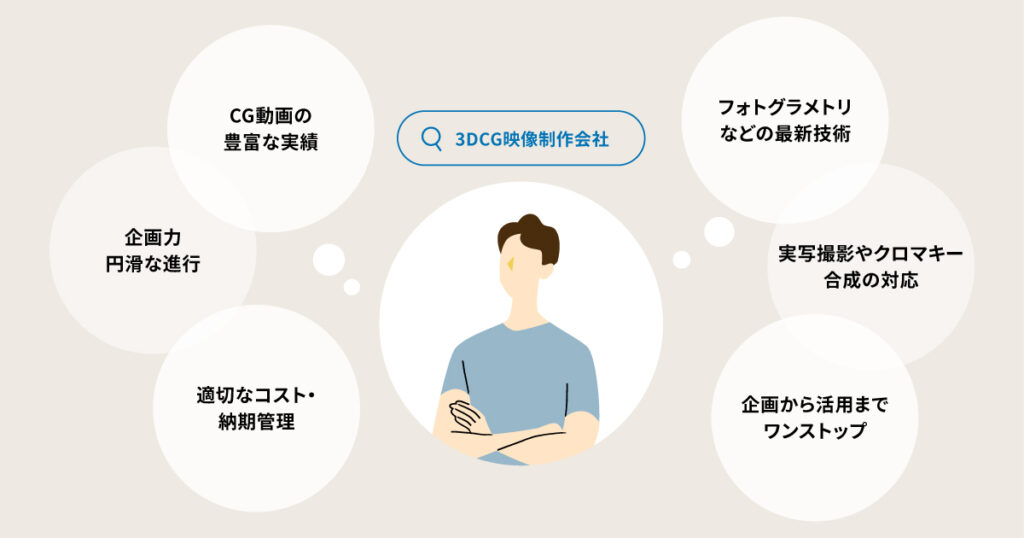

失敗しない映像制作会社の選び方

CG動画制作を外注する場合、パートナーとなる映像制作会社の選定がプロジェクトの成否を分けます。ここでは、失敗しない映像制作会社を選ぶための6つのポイントを紹介します。

- 制作したいCG動画ジャンルの実績が豊富か

- コストと納期管理が適切か

- 企画意図を汲み取り、円滑に進行できるか

- 実写撮影やクロマキー合成にも対応できるか

- フォトグラメトリなど最新技術への対応力があるか

- 企画から活用までワンストップで対応できるか

これらのポイントを参考に、自社に合った制作会社を選びましょう。

制作したいCG動画ジャンルの実績が豊富か

一口にCG動画といっても、建築、医療、工業製品、エンタメなど、ジャンルごとに必要な知識や表現技術は異なります。

そのため、制作会社の公式サイトに掲載されている制作実績を必ず確認しましょう。

とくに次のポイントをチェックすることが大切です。

- 自社が制作したい動画と近いジャンル・テイストの実績があるか

- 過去の事例が古すぎず、最新トレンドを踏まえた映像になっているか

- 映像のクオリティが自社の目指す水準に合っているか

こうした確認を通じて、自社の目的にマッチした制作会社かどうかを見極められます。

コストと納期管理が適切か

コストと納期を適切に管理できるかどうかも、重要な選定ポイントです。予算の超過や納期の遅延は、プロジェクト全体の進行に大きな影響を与えます。

契約前には、見積もりの内訳が明確に示されているか、そして各工程にかかる期間が具体的に提示されているかを確認しましょう。これらが不明瞭な場合、制作中に追加費用が発生したり、納期が大幅に遅れるなどのトラブルにつながる恐れがあります。あらかじめ費用とスケジュールを明確に提示してくれる制作会社であれば、安心してプロジェクトを進められます。

企画意図を汲み取り、円滑に進行できるか

CG動画制作では、単に映像を作るだけでなく、制作側と依頼側が同じゴールを共有することが成功のカギとなります。こちらの意図を正しく理解し、スムーズにプロジェクトを進めてくれる制作会社を選びましょう。

打ち合わせの際に、こちらの要望を丁寧にヒアリングしてくれるか、専門用語をわかりやすく説明してくれるか、といった点に注目することで、その会社のコミュニケーション能力を判断できます。また、ただ要望通りに作るだけでなく、より良い映像にするための提案をしてくれる会社かどうかも、打ち合わせの際にチェックすべきポイントです。

実写撮影やクロマキー合成にも対応できるか

CG単体の映像でも魅力的な動画は制作できますが、実写とCGを組み合わせることで訴求力をさらに高められます。

たとえば、CGで作成した製品モデルを、実際に人が使用している映像と合成すれば、製品の使用感や機能をリアルに伝えられます。

こうした映像を制作するには、「クロマキー合成」などのVFX技術が欠かせません。制作会社がこれらの技術に精通しているか、さらに撮影から合成まで一貫して対応できる自社スタジオを保有しているかも、ホームページなどで確認しておきましょう。

フォトグラメトリなど最新技術への対応力があるか

制作会社が最新のCG制作技術に対応しているかどうかは、重要なチェックポイントです。先進技術を取り入れることで、より効率的かつ高品質な映像制作が可能になります。

代表的な技術のひとつが「フォトグラメトリ」です。対象物をさまざまな角度から撮影した写真データをもとに3Dモデルを自動生成するもので、CADデータがない建築物や文化財、複雑な形状の製品もリアルに再現できます。

この技術は、デジタルアーカイブやVRコンテンツ制作など幅広い分野で活用されています。最新技術への対応力が高い会社ほど、映像表現の幅を広げる提案ができるため、制作会社選びの際はあわせて確認しておきましょう。

企画から活用までワンストップで対応できるか

CG動画は作って終わりではなく、WebサイトやSNS広告、展示会などで活用し、視聴者からの反響を得ることによって初めて価値が生まれます。

そのため、制作会社を選ぶ際は、動画制作だけでなく活用まで見据えた提案ができるかを確認しましょう。窓口が一本化されていれば、複数の担当者を介すことで起こる認識のズレを防げるうえ、コミュニケーションコストも削減できます。さらに、各種制作物のブランドイメージを統一しやすいというメリットもあります。

まとめ

CG動画の制作には専門的な知識と技術が必要ですが、ポイントを押さえることで、その効果を最大限に引き出せます。

「自社で制作するのは難しい」「どの会社に依頼すればよいかわからない」とお悩みであれば、「CG MAKERS」にご相談ください。CG MAKERSでは、2D・3DCG動画はもちろんのこと、3Dグラフィックやデジタルアーカイブ、バーチャルツアーまで、幅広いサービスに対応しています。

熟練したクリエイターが「Blender」や「3ds Max」といった専門ソフトを駆使し、お客様の要望に応じた高品質なCG動画を制作します。また、企画から活用までワンストップで対応できるため、完成した動画を活用した広告運用まで、プロモーション全体をトータルサポートいたします。

CG動画制作・活用に関するお悩みがあれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。